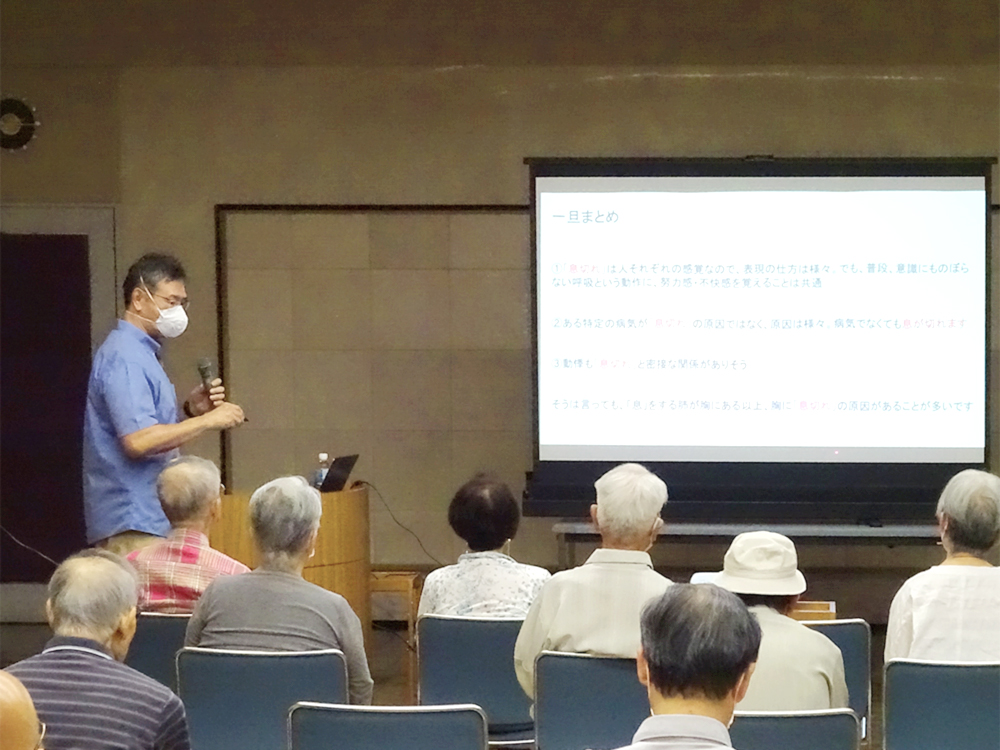

7月健康セミナー開催のご報告

2025年07月16日

7月15日(火)に以下のプログラムで健康セミナーを開催いたしました。

「息切れと動悸」

『息切れ程度で』と思わないで!

【講師】

阪奈中央病院

救急科 部長 ・ 循環器内科

奥山 英策 医師

お暑い中、沢山の方々にご参加いただき、誠にありがとうございました。

今回はよく気にされることの多い、「息切れと動悸」についての詳しいお話がありました。

専門的な内容をわかりやすく「駅・電車」などに例えて説明され、参加された皆さんも興味深く耳を傾けておられました。今セミナーにおいて理解を深めることができ、少しでも日々の不安が解消されれば幸いです。

冒頭では「息上がり」と「息切れ」という言葉の違いについてお話がありました。「息上がり」という言葉は物事の完了を意味し、辛いイメージは感じません。一方で「息切れ」という言葉の定義は「呼吸をするのに努力を必要としたり、不快感を自覚すること」呼吸努力感や呼吸が自由にできない不快感を指すとのことです。したがって型にはまったものではなく、人それぞれの感覚で、「息が詰まる」「胸が圧迫される」「呼吸が重い」「呼吸が浅い」など表現も多様で、評価をする医師側と患者側では最初から見解の乖離があるとのことです。「動悸」という言葉も同様で、患者さまの自覚症状であり表現も多様ですが、重要なキーワードはどちらも「不快感」の様です。

他にも「病気」「心不全」「症状」「徴候」「症候」など、わたしたちがよく耳にする言葉でも、医師の立場からの解釈や意味を学ぶことができ、より知識を深めることができました。

また、「息切れ」のしくみの説明の中、心臓と肺の関係を「駅」と「電車」に例えてのわかりやすい説明がありました。駅全体が胸をあらわし、乗客(酸素)は階段(気管支)を通ってプラットフォーム(肺)へ降りてくる。列車は血液でホーム(肺)に入ります~など、参加された皆さんは頷きながら興味深く話を聞かれていました。

後半では、「動脈硬化性疾患」「不整脈」「弁膜症」「心筋症」「心不全」など、心臓の病気と症状についての詳しい説明や、実際の検査・治療法についての説明がありました。

息切れ、動悸の予防には、日々の生活での食事習慣(減塩など)、運動(筋トレなど)などが大切です。原因は多種多様なうえ巧妙に隠れていることも多く、「100%息切れを無くす」ことは難しいことですが、ご自身の呼吸が何となくでも気になる方は、当院へお気軽にご相談ください。

〈次回健康セミナーのご案内〉

【日時】 令和7年 9/29(月) 14:00~15:00

【会場】グリーンホールたわら(1階なるなるホール)

「防災対策大丈夫ですか?」

災害支援で経験したこと、感じたことをお話いたします。

【講師】

阪奈中央病院 手術室 師長

日本DMAT隊員

小木 裕子

参加無料 ・ 要予約

どなたでもお気軽にご参加ください!